さて、今年も最後のカワウソです。

のとじま水族館ではお子様が誕生し、富山市ファミリーパークでは新たなユーラシア カワウソがやってきたり今年も色々な出来事がありました。

そして、気がつけば半年くらい行ってなかったのですが、

今年の最後のカワウソはやはり年間パスポートのある越前松島水族館です。

今年はじめは4頭いた女の子が、

1頭は上越へ行き、1頭が亡くなり、2頭になってしまいました。

ちょっとさびしいですね。

それはそれ、食欲は相変わらず。

捕まえたアマゴをむさぼり食べます。

キーパーさんにお話を聞いたところ、

最近のお気に入りのオモチャは、やはりゴルフボールだそうです。

手で弄ぶのに手頃な大きさで、なおかつカワウソの強い顎にかじられてもある程度もつ。

でもやはりすぐに交換しないとボロボロになるようです。

耐久性が難で、なかなか新しいオモチャの開発も難しいそう。

新顔のオス(クゥ)はまだバックヤードで、

お嫁さんも未定だそうです。

越前松島水族館の子たちは増えたので、

ここのメスではなく、他の血が必要だとも。

なので、新たなカップリングはもうしばらく先になるのかも。

冬の日本海

福井県坂井市は雪が数10センチ積もってました。

帰ったら金沢では今朝の雪も消えてたよ?

アザラシの「ごっくんタイム」も見てきました。

背中触ったよ!

毛は滑らかで脂肪の具合か弾力がありました。

来年は1月5日に富山市ファミリーパークへ詣でる予定です。

では、来年もよいカワウソを!

晴れた日にはファミリーパーク

気がつけば一月あまりもカワウソを見ていないので、行ってきた。

富山市ファミリーパーク。

カワウソ舎、先日の雪がまだ残ってますね。

現在はメス2頭がメインのケージにいるようです。

オスは左隣の別のバックヤードで一人ぼっち。

けれど、姿が見えません…

ケージ内をよく見てみると、ありました。

フンです、カワウソのフン。

タール状の縄張り用。

アップで!

しようがないので、他の動物たちを見て回ります。

ホンドタヌキ。

子供たちもすっかり大人サイズで、寄り添って暖かそう。

みんなで日向ぼっこ。

ホンドキツネも日向ぼっこ。

なんとなく、いつもよりは警戒心が薄い感じ。

日差しが強いせいか、目付きはいつもより悪いけど。

ホンドリス。

そういえば寝ていないのを初めて見たかも。

冬ごもり前なのか食欲は旺盛でした。

ミーアキャットは室内へ。

やはり日差しが好きです。

カワウソ舎へ戻って来ました。

洞の中央から右側へぼんやり写っているのが腰辺りです。

時々もぞもぞ動くだけ。

キーパーさんがいつも餌をあげている所に忘れ物?

鶏の手羽元のようです。

ドジョウタイムの他は肉も食べているのかな。

今回は残念ながら元気な姿は見られませんでした。

トンボ道を歩いてたら、なんかの実。

私も昔は食べていたはず…

暖かかったので、池のほとりでお弁当にしました。

朝の牛丼の残りです。

野生動物との距離

|

椋鳩十 カワウソの海 椋鳩十全集 20 [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |

やっと読了。

思うところあって、ゆっくりと時間をかけて読みました。

今回、椋鳩十の作品を読んでみて改めて判ったのが、私の(野生)動物観というのは椋鳩十の影響を大きく受けているということ。

そして、それは日本に昔からある思想・理念に立脚するだろうことでした。

例えば、私は野鳥が好きでよく見るのですが、知識は大したものではなく、スズメとカワラヒワを判別できる程度です。

会社勤めの日常生活を送っていても、意外と多くの鳥が身近にいます。

金沢市は都市の規模の割に緑も多く、その外れに住んでいる私の周りでは一年を通じて様々な野鳥を見ることができます。

特に見に出かけていかなくとも。

中高生のころから意識して野鳥を見るようになったのですが、私は双眼鏡・望遠鏡を持ちません。

これらの道具は「野鳥(野生動物)と人との距離感を見誤らせる」と感じるからです。

プロのカメラマンが「ファインダーを覗くと怖さを感じなくなる」といいますが、基本的にはそれと同じ事だと思います。

最近では写メを撮る側のマナーが問われ問題になっていますが、昔は写真撮影の基礎として「ファインダーを除く前に自分の目で見ろ」と言われたものでした。

Gavin Maxwellの「かわうそ物語」は、カワウソの数が減少してしまったスコットランドを舞台にした、中近東原産のビロード カワウソのメルヘンと言えると思います。

余すところ無くカワウソの魅力を伝えることに関しては素晴らしい作品だと思います。

一方、椋鳩十の「カワウソの海」では、(当時の)動物園関係者、素人のカワウソ調査のみならず、欠くべからざるものとして漁師との関係も描かれています。

かつては魚の狩猟採取者として人と共存していたカワウソも、近代では養殖漁業の害獣としての面が描かれています。

毛皮目的の乱獲だけが日本のカワウソを絶滅へと追いやったわけではない。

この作品は言わば児童文学ですが、これからの野生動物と人との共存(その関係は常に形を変えていくだろう)について考えさせられることが沢山あります。

むしろ、なぜこれらの観点が日本人から欠けてしまったのか、そこにも大きな問題があると思うのですが。

|

G.Maxwell かわうそ物語 -わが友ミジビル 毎日新聞社 1963 [ honto / amazon |

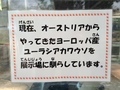

先祖はヨーロッパです

今日も富山市ファミリーパーク。

新しく来た子達の様子を見てきました。

同じユーラシア カワウソでも、

新顔は(ヨーロッパ亜種)Lutra lutra lutra、

ユッチーは(アジア亜種)Lutra lutra chinensis。

最近では基本的に亜種・個体群の混雑を避けるようですね。

(昔や、設備・プロジェクトによってはあいまいだったりするらしい。)

展示場にいたのは女の子でした。

(オッパイがありました。)

とにかく元気で人懐っこく、給餌時間でもないのに大活動。

泳ぎまわり、細かいスキマへ手を入れまくり。

走り回り、あちこちの石をひっくり返したり、植草を引っこ抜いたり。

フンでマーキングしたり。

私が見た中でも最も活動的なカワウソでした!

むやみに元気。

石垣の石を落っことしたり (笑

元々落ちたのを修復してあったようですが。

左のケージには?

一回り大きかったので恐らく男の子。

そういえば、ユーラシアカワウソの男の子は初めて見たよ。

左のケージのようす。

手前の緑のバットに水が貯めてありますが、

もちろん水浴びするので溢れまくりです。

キーパーさんいなくて聞けなかったのですが、

3頭順番に展示場、左ケージ、バックヤードと巡っているのかな?

今後は繁殖が課題ですが、楽しみです。

いつか、日本でも野生のカワウソが見られるようになるといいなぁ。

再導入(というより移入になってしまうのか)とか夢かなぁ?

ユッチー、元気でね。

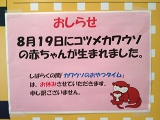

赤ちゃんその後

ユッチーの思い出

さて、新たにユーラシアカワウソが3頭やってきた富山市ファミリーパーク。

ユッチーに会いに行ってきました。

キーパーさんに訊いてみたら、

やはりユッチーは入れ替わりにどこかへ行く事になるそうです(まだ未定)。

新しく来るヤツらとは亜種が異なるので一緒に生活はできないようです。

前にも聞いたのですが、

「本当はお婿さんにきて欲しかった」そうですが仕方ないですね。

日本ではユーラシアカワウソの繁殖実績が少ないらしいです。

個人的には朝鮮半島の亜種を繁殖させて、

将来の再導入の参考・指針にできるといいと思うのですが。

ということで予想通り新顔がデビューすると、

入れ替わりにユッチーはバックヤードに行ってしまうだろうので、

今のうちにお別れの挨拶に行ったのでした。

あいにくの小雨の中でしたが、

かえって人が少なく、ゆっくり挨拶できたかも。

キーパーさんの話だと2,3日前から涼しくなり、

ユッチーも元気が出てきたそうです!

ドアップ!

パイプの中でおやすみ中のところを失礼。

一歩引いてみるとこんな感じです。

最近はここがお気に入りの様子、アクリルがひんやりしていい具合(だと思う。)

パイプの下側に手をあてて、アクリル越しにユッチーの体温を感じることができました!

更にアップ!

ピンボケ、一眼レフは絞りも自在ですが、

iPhoneでは被写体深度はなんとも…

どじょうタイム

ちゃんと動画で撮ったのは初めて。

画像は取れてないけど、

ドジョウを2尾捕まえて、陸上に出て一尾ずつ食べるさまが確かに獺祭。

食後の毛づくろい。

特にはしたない動画を選びました(笑

食後はひと泳ぎして、展示場をひとっ走りした後、

また例の位置へ戻ってお休み。

ありがとう、ユッチー!

ムラサキツユクサ

ファミリーパークに限らず、至るところで咲いていますね。

アジサイ

ほとんどは枯れていたけど、ポツンポツンと咲いていた。

カワウソ雑話

カワウソの絶滅宣言以来、

あちこちのメディアでカワウソが取り上げられているのが眼につきます。

さて、私は毎週金曜に実家で晩御飯を食べています。

父親の週刊朝日をパラ見していると、

今週号の「パパはなんだかわからない」にこんなお話が、

最後の4コマ目に注目。

「獺祭」てなんか素敵な響きだ!

川獺の「獺」の字は訓では「をそ」ですが、

音では「だつ」というのですね。

広辞苑(第3版):獺祭

カワウソが多く捕獲した魚を食べる前に並べておくのを、俗に魚を祭るのにたとえていう語。

獺祭魚も同じ意味(獺、魚を祭る)。

ちなみに正岡子規の忌日は「獺祭忌」。

カワウソは器用なもので、

一度川に入って魚を捕まえると、

その魚を咥えてさらに次の魚を捕らえる、ということもやります。

以前に見つけた美川町のカワウソが魚を奉納するという話も、

こんなところにルーツがあるのかも。

調べてみると二十四節気はさらに3つにわけて七十二候というものがある。

立春の次は雨水でその初候(2012年では2月19日~2月23日)は

「土脉潤起」雨が降って土が湿り気を含む

なんですが、元々の中国では

「獺祭魚」獺が捕らえた魚を並べて食べる

だそうです。

参考:

二十四節気 @wiki

七十二候 @wiki

載せ忘れ

赤ちゃん再び

ニホンカワウソ絶滅宣言

今朝NHKのニュースを見てたらビックリ!

「ニホンカワウソが絶滅」と環境省が発表した?

要約すると、

「最後の生存確認から30年過ぎたので絶滅とした」

ということだけれど、ちょっと変。

確か50年が期限だったはずでは?

と思ったので調べて直してみた。

ちなみに同ニュースで流されていたニホンカワウソの映像は、

1979(昭和54)年に四国で撮影されたもので、最後の生存確認例。

フンなどの痕跡はその後も確認されている。

実質的には1990年代には絶滅したと考えられ、

21世紀に入ってからはフンなども確認されていないらしい。

■IUCN(国際自然保護連合)と環境省の野生生物絶滅の基準は

・確実な情報がある種については

「信頼できる複数の調査によっても、生息が確認できなかった」

・情報量が少ない種については

「過去50年前後の間に、信頼できる生息の情報が得られていない」

ここで50年が出てくるわけだが、では、

ニホンカワウソは「確実な情報がある種」かどうか?

NHKのニュースでチラリと出たので気になった人も多いと思いますが、

まずニホンカワウソといっても2種(または亜種)存在します。

・本州以南個体群 (Lutra lutra nippon)

・北海道個体群 (Lutra lutra whiteleyi)

シカでいえば、(ホンド)シカとエゾシカのような感じですかね。

このLutra lutra nipponは日本ではユーラシアカワウソとは別種とされていますが、

国際的には「さらなる証拠が得られるまでは保留」となっていて決着が付いていない。

このように種としてはっきり認識されていないニホンカワウソが、

「確実な情報がある種」なのか?

環境省のページを見てもここら辺りの情報は見つからなかった。

8/28現在、ニホンカワウソ(2種共)はまだ絶滅危惧種に分類されていた。

ちなみに四国以外での本州での最後の確認は1959(昭和34)年の富山県朝日町。

北海道での最後は1955(昭和30)年、斜里町のもの。

Lutra lutra whiteleyi (生きていたらエゾカワウソと呼びたい)は、

上記の基準に従って、絶滅したと宣言されても仕方ないのかもしれない。

■追記 2012.8.29

環境省の情報が更新されていました

概要:第4次レッドリストの公表について(お知らせ 8月28日)@環境省